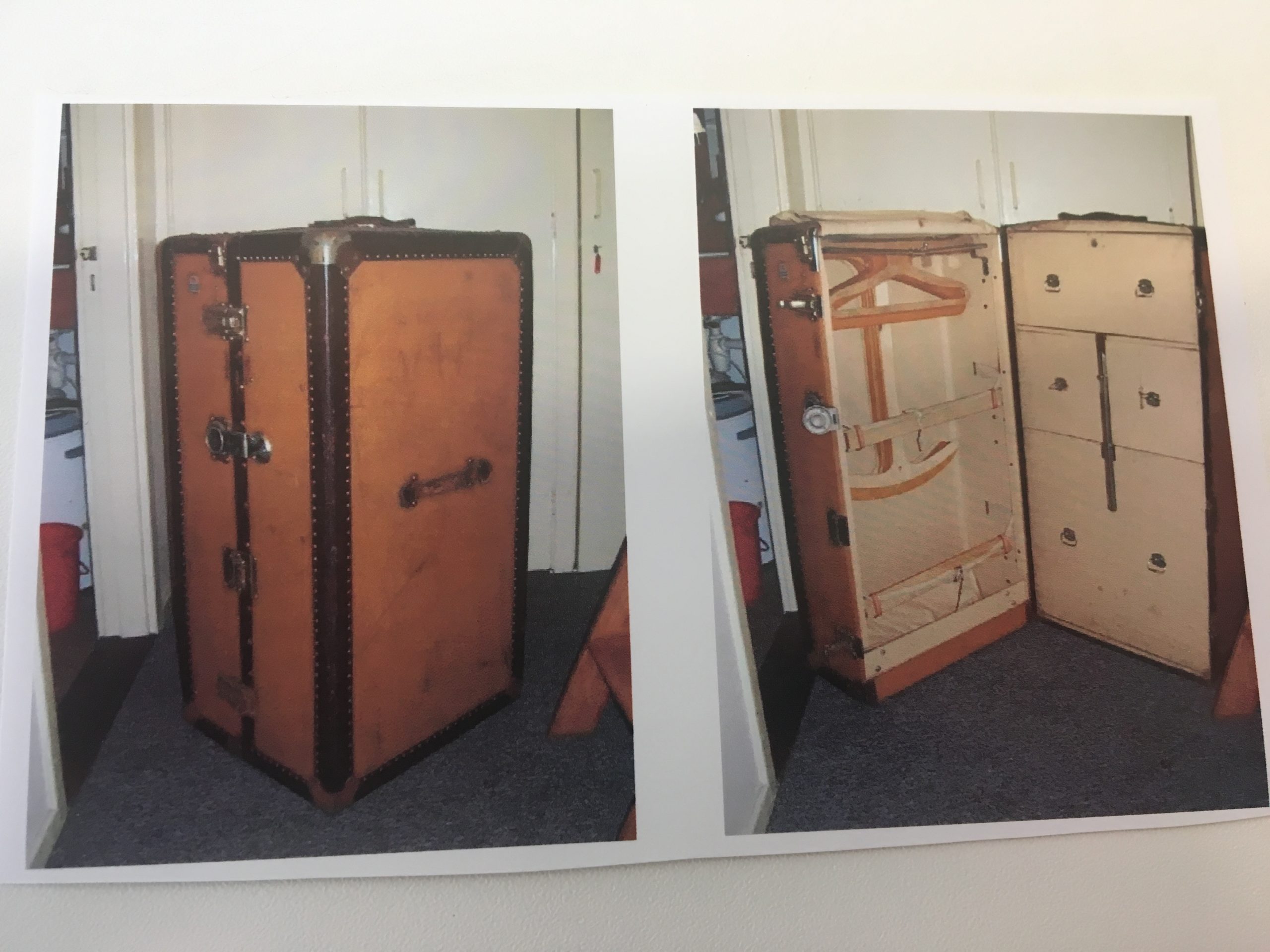

Die Informationen über das Leben Lothar Lazarus Leysers verdanken wir den Nachforschungen von Ruud Hehenkamp. Ruud Hehenkamp fand Lothar Leysers Koffer am 16. August 2007 auf seinem Dachboden in Huizen, in den Niederlanden. Er fasste den Entschluss, den Lebensweg Leysers zu erforschen. Ein Gartenmesser, auf welchem der Nachname „Leyser“ eingeschnitzt war, gab Ruud Hehenkampden Anhaltspunkt, seine Recherche zu starten.

Die Informationen über das Leben Lothar Lazarus Leysers verdanken wir den Nachforschungen von Ruud Hehenkamp. Ruud Hehenkamp fand Lothar Leysers Koffer am 16. August 2007 auf seinem Dachboden in Huizen, in den Niederlanden. Er fasste den Entschluss, den Lebensweg Leysers zu erforschen. Ein Gartenmesser, auf welchem der Nachname „Leyser“ eingeschnitzt war, gab Ruud Hehenkampden Anhaltspunkt, seine Recherche zu starten.

Ruud Hehenkamp leitete seine Nachforschungen, die zum einen aus Dokumenten und Bildern aus dem Koffer und zum anderen aus weiteren Informationen über Lothar Leyser bestanden, an die Alte Synagoge weiter. Somit hatten wir die Möglichkeit mehr über das Leben Leysers zu erfahren – ohne ihn gekannt oder in seiner Zeit gelebt zu haben.

Am 29. April 2008 veröffentlichte er einen Zeitungsartikel in der niederländischen Zeitung „De Huizer Courant“, in dem er von seinen Nachforschungen über Lothar Leyser und seiner Familie berichtete. Er setze sich auch mit Lothar Leysers Schwester Ruth Leyser in Verbindung, die vor den Nazis nach Israel geflüchtet war, in Kontakt und berichtete ihr über alles, was er herausgefunden hatte. Ruth Leysers Antwort veröffentlichte er in diesem Zeitungsartikel:

„Gerne möchte ich, Ruth…, mich bei Ihnen bedanken für den Brief, Auskunft und Bilder, die Sie mir gesandt haben über einen Teil meiner Familie. Ich war sehr gerührt dies alles zu lesen und es sind die ersten Informationen, die ich seit vielen, vielen Jahren erhalten habe. Noch mehr haben die Bilder der kleinen Gabi, die heute doch schon ein erwachsener Mensch gewesen wäre, mich berührt, wie auch das Bild dieses Koffers und das Messer mit der Aufschrift meines Bruders. Ich hätte gerne mehr geschrieben über alles was ich fühlte, doch war dazu nicht im Stande.“ (frei übersetzt aus dem Niederländischen: Ruud Hehenkamp: „Een graf in de lucht“, De Huizer Courant, 29.04.2008)

Lothar Lazarus Israel Leyser wurde am 30. November 1920 in Essen geboren. Nach der jüdischen Volksschule besuchte er die Humboldt-Oberrealschule und schließlich das Realgymnasium Altenessen.

Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Bereits im Alter von 10 Jahren ereilte ihn durch den frühen Tod seines Vaters Leo Leyser ein erster Schicksalsschlag. Am 30. April 1938 floh Lothar Leyser im Alter von 17 Jahren mit seiner Mutter Gertrud Leyser, geb. Schwarz, und seinen Großeltern vor den Nationalsozialisten in die Niederlande. Gemeinsam mit den Eltern seiner Mutter flohen sie nach Amsterdam. Lothar arbeitete darauf als Freiwilliger in dem jüdischen Arbeitsdorf Wieringermeer. Sein Ziel war es, wie seine Schwester nach Israel zu emigrieren. (Das Bild zeit Lothar Leyer im Hühnerstall, Wieringermeer, Niederlande)

Seine Pläne wurden durch die gleichaltrige Alice Brigitta Sara Rechnitz gekreuzt, die er am 23.09.1940 heiratete und mit der er einen Monat später seine Tochter Gabriele Rebekka Leyser, auch Gaby genannt, bekam. Die Familie wurde durch die Schließung des jüdischen Arbeitsdorfes 1941 gezwungen nach Huizen weiterzuziehen, wo sie in einem Gartenhaus von Bekannten wohnten. Hier arbeitete Lothar in einem Textilbetrieb, als seine Frau am 23.01.1942 ihr zweites Kind Judith Ursula Lea Leyser bekam. Nur zehn Monate später musste die nun vierköpfige Familie auf Befehl der deutschen Besatzungsmacht nach Amsterdam, wo sie sich bei Lothars Mutter Gertrud Zuflucht fanden. Tragischerweise wurde die Familie am 20.06.1943 zunächst in das Sammellager Westerbork und zwei Wochen später am 06.07.1943 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert, wo sie nur drei Tage später ermordet wurden. Lothar und Brigitta waren zurzeit ihrer Ermordung 23 Jahre alt, Gaby kurz vor ihrem dritten Geburtstag und Ursula gerade einmal ein Jahr alt.

Lothars Mutter blieb zunächst allein zurück, wurde aber im November ebenfalls nach Sobibor deportiert und im Alter von 53 Jahren ermordet.

Portraitaufnahme Lothar Leyser 1939

Portraitaufnahme Lothar Leyser 1939

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“

Dieses Zitat aus dem Talmud war der Leitfaden unseres Projektes. Wir möchten, dass der Name Lothar Leyser und sein Schicksal nicht vergessen werden. Aus diesem Grund haben wir uns für die Verlegung eines Stolpersteins mit seinem Namen vor dem Haupteingang unserer Schule eingesetzt.

Dieses sichtbare Zeichen gegen das Vergessen soll alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft der jetzigen und auch der nächsten Generationen an sein Schicksal und auch an das von Millionen weiterer Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Den Bericht schrieben Christina Dauer und Sandra Lewandowski stellvertretend für die Gruppe Stolperstein des Projektkurs Geschichte: Christina Dauer, Sandra Lewandowski, Isabelle Sautner, Jan-Luis Martin Schaeben, Alexander Golombek, Eveline Frydlewicz, Daria Batalov, Laura Bossek.

Quellen: Archiv der Alten Synagoge, Essen

Ruud Hehenkamp

Joods Historisch Museum:https://data.jck.nl/search/?q=Leyser